(cheese99.jpg)

(silkrd5.jpg)

(tofu001.jpg)

中国食物史の世界的な大家であった故・篠田統(おさむ)博士の研究によると、豆腐ということばの初出は10世紀中ごろの文献に見られるとのこと。

豆腐は乳腐に対応したことばである。

豆腐や乳腐の「腐」は腐ったという意味ではなく、やわらかくプルンプルンしたものをさす。

乳腐は乳を酸や酵素の作用でかためたヨーグルトやチーズ状の乳製品である。

北方遊牧民との交渉が多かった唐の時代には、中国でも乳製品を食べることが流行する。

遊牧民から伝わった乳腐を、乳の代わりに大豆の「豆乳」を原料としてつくるようになったのが豆腐である。

たぶん、8,9世紀の唐代中ごろに中国で豆腐が発明されたのだろう、というのが篠田説だ。

乳の成分の中のタンパク質を凝固させたものがチーズである。

豆腐は豆乳のタンパク質を凝固させた食品である。

健康食品として欧米でも豆腐が食べられるようになり、日本起源のトウフということばが通用するようになった。

その以前は、英語でソヤビーン・カード(大豆のカード)といった。

水分を抜くまえの固めたばかりのチーズをカードという。

白い色で、やわらかく豆腐そっくりである。

平安時代にあたる1183(寿永2)年、奈良の春日神社の供物に「唐符」とあるのが、わが国における豆腐の記録の最初だそうだ。

(赤字はデンマンが強調のため。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

30-31ページ 『ニッポンの食卓』

著者: 石毛直道

2006年3月20日 初版第1刷発行

発行所: 株式会社 平凡社

デンマンさん。。。どうしてお豆腐を取り上げるのですか?

上の本を読んだら豆腐が出てきたのですよう。 読み終わって。。。そう言えば豆腐について書いたことがあるなァ~、と思って調べたら元旦に書いたお袋に出した手紙の中で豆腐について語っていた。。。

2012年1月1日 (日曜日)

母上様、明けましておめでとうございます。

バンクーバーは午後3時半で気温が5度です。

どんよりとした曇り空です。

午後2時半に恒例の「ポーラーベア・スウィム」がありました。

「ポーラーベア・スウィム」というのは日本語では「寒中水泳」のことです。

「白熊のように元旦の寒い海でも泳ごう!」という1月1日の行事です。

小生がバンクーバーに住み始めた頃には、すでに行われていた行事だから、少なくとも20年以上も続いています。

カフェオレとクロワッサンで昼食を済ませてから数年ぶりにイングリッシュ・ベイ(海岸通り)を越えた砂浜に見に行きました。

歩いて10分ほどの距離です。

2時半に始まるのに午後2時には、すでに100人ぐらいの若者が水着になって海に飛び込んでいました。

水温は8度でしたから気温よりも暖かいのですよ。

小生も20代であれば水泳パンツをはいて駆け出すところですが、

さすがにその気力はありません。

見ているだけで体が震えだしました。 (微笑)

見物人が2000人近く浜辺に出て眺めていました。

12月は雪が降らずに雨ばかりで、日本から戻って、まだ初雪を見ていません。

クリスマスも小雨が降っていました。

地球温暖化の影響でバンクーバーも年々暖かくなっているようです。

カナダではバンクーバーだけが「寒中水泳」をやっているのかと思ったら、

ラジオのニュースで、小生がかつて住んでいたトロント市でも、またその他のカナダの都市でも元旦に「寒中水泳」をやっていると報じていました。

その後のニュースで「東京から南西に600キロのところで大きな地震があったけれど津波の心配はない」とアナウンサーが伝えていました。

元旦に近畿地方か四国あたりで地震があったのだろうと小生は思いましたが、アナウンサーは地名を言わなかったので、どの場所だかは正確に判りませんでした。

それでも、関東地方ではないと判ったのでホッとしましたよ。

それにしても、日本には自然災害が多すぎます。

それに付随して原子力発電所の事故なども起こるし、放射線の心配までしなければならない。

しかも更に悪いことには日本の政治家は自分のことばかり考えて、国民のための政治をしていない。

年金問題は年毎に悪くなっている。

日本の将来は暗すぎますよ。

20代で日本を脱出して海外に目を向けたことは、むしろ正解だったと自分で自分を褒めているしだいです。(微笑)

ところで、カナダでは元旦よりもクリスマスが大行事です。

クリスマスにはほとんどの店が休みますが、

元旦は日曜日にもかかわらず10軒のうち6店が店を開けていたのには驚かされました。

「寒中水泳」を見た帰りに、すぐそばのスーパーマーケットによって豆腐を2丁ばかり買ってきました。

中国人が作っている豆腐です。子供の頃に行田で食べた豆腐と味も形もそっくりですよ。

考えてみれば豆腐は中国から伝わった食べ物だから中国が本場ということになるでしょう!

それにしても、行田の下町の「角屋」の豆腐とすっかり同じ物をバンクーバーで食べていることが不思議です。

世界は狭いものだとつくづく思いますよ。

最近では、カナダ人が経営するスーパーマーケットへ行っても醤油や豆腐、即席ラーメンなどを売っているので便利になりました。

しかし、味噌や納豆は日本人の店か韓国人の店へ行かないとありません。

納豆はカナダ人の目には「腐った豆」としか見えないようです。

とても食べられるモノとは思えないそうです。

初めて納豆を食べたに日本人は、多分、餓死寸前だったのでしょうね。

食べられるものはすべて食べつくしてしまった。

たまたま「ネバネバした腐った豆」があったので、どうせ死ぬなら腐った豆でもいいから食べて、胃袋を満たして死のうと思ったのでしょう!?

でも、死なずに生き残ったので、それから「納豆」が普通の食べ物になったのでしょう!?

カナダ人は、納豆を食べる気になりません。

見た目が「腐った豆」だから仕方がないでしょう。

松茸(マツタケ)も、あれほど取れるのに食べません。

日本人ならば、マツタケの香りは上品で食欲をそそるいい匂いがしますが、

カナダ人の鼻には、マツタケの香りは1週間洗わない靴下の匂いだと言って、あんなものを食べるオマエの気が知れないと言います。 (爆笑)

世界は狭くなっても食べ物の好き嫌いは、その人がどこの国で生まれ育ったか?

その事によってずいぶんと左右されるようです。

これから2月に向かって、日本はまだまだ寒くなることでしょう。

風を引かないように気をつけてください。

母上様は、特に階段の上り下りに気をつけてくださいね。

「長生きするのも芸のうち」と申します。

「階段の上り下りも芸のうち」です。

東行田駅の近くの「かどや」のおばあさんは2011年の7月に103歳になりました。

「看板娘」で有名でしたから小生も知っていました。

焼きそばを食べていたら「わたし、いくつだと思いますゥ?」と声をかけてきたことがありました。

「85歳ぐらいでしょう」といったら、マジで喜んでいましたよ。 (爆笑)

元気な人でテレビにも出ました。

母上様もテレビに出られるように長生きしてください。

日本から戻ってきたばかりだと思っていたのに、

思えば、すでに2012年の1月1日です。

光陰矢のごとし!

今年も10月に帰省する予定です。

また、「とんでん」と「おおぎや」で美味い物を食べましょう。

あの世に逝くのは、いつでも逝けます。

この世で美味い物を家族と共に楽しく食べることを夢見ながら長生きした方が得です。

なぜ?

あの世から帰ってきて、あの世の方が良かったと言った人は、まだ居ないのですから。。。(爆笑)

では、また連休の頃にでも手紙を書きます。

お元気で。。。

バンクーバーのデンマンより

『牛たんとずんだ』より

(2012年1月7日)

デンマンさんらしいお手紙ですわね。 それにしても「母上様」なんて、まるで江戸時代の武家の当主が年老いた母親に向かって書いたようですわね。 今時、「母上様」なんて書く人は日本には居ないと思いますわ。

だから、僕は浦島太郎なのですよ。 バンクーバーの竜宮城には古い日本の言葉が残っているのですよ。 うしししし。。。

それで、豆腐の何が気になったのですか?

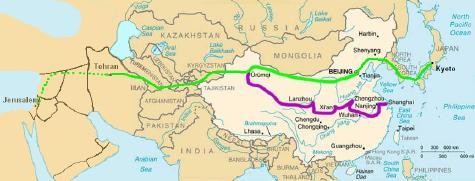

僕は中国が豆腐の本場だと思ったのだけれど、上の本を読んだら豆腐はシルクロードを伝わってやって来た西域の遊牧民の人たちが食べる羊やヤギの乳で作られたチーズをヒントに作られたのだと納得できましたよ。

でも、そのような事は書いてありませんわ。

ちゃんと次のように書いてありますよ。

(tofu001.jpg)

北方遊牧民との交渉が多かった唐の時代には、中国でも乳製品を食べることが流行する。

遊牧民から伝わった乳腐を、乳の代わりに大豆の「豆乳」を原料としてつくるようになったのが豆腐である。

唐の時代に、中国でも乳製品を食べることが流行したのですよ。 それで、頭のいい人が乳の代わりに「豆乳」を原料としてチーズのようなものを作った。 それが豆腐ですよ。 そう考えれば、豆腐は「シルクロードのチーズ」ですよ。 だから、まず間違いなく日本の遣唐使が唐から「豆腐」を持ち帰ったにちがいない。

でも、上の本では「平安時代にあたる1183(寿永2)年、奈良の春日神社の供物に“唐符”とあるのが、わが国における豆腐の記録の最初だ」と書いてありますわ。

あのねぇ~、神社の供物だから「豆腐」とは書けない。

どうしてですか?

「腐」は「くさった」という意味ですよ。 神様が召し上がる食べ物が「豆の腐ったもの」では、あまりにも恐れ多いので「豆腐」と書かずに「唐から伝わった白い符」のような物という意味で、同じ読みの「唐符」と書いたのだと僕は思うのですよ。

「符」って何ですの?

奈良時代。。。つまり、律令制の時代に上級官庁の役人が下級官庁の役人に命令を書き送る時に使うお札(ふだ)、要するに、紙ですよ。 おそらく、「豆腐」は遣唐使が持ち帰った奈良時代の頃から食べていた人が居たと思いますよ。

でも、どうして「くさった」という意味の「腐」を使ったのでしょうか?

あのねぇ~、「腐」の字は本来「納屋の中で肉を熟成させる」という意味だったらしい。 熟成させると肉がプルンプルンになるので、転じて、柔らかく弾力性があるものを意味するようになったようですよ。

デンマンさんは詳しいのですわね?

ネットで調べればすぐに分かりますよ。 だから、「腐る」という字を嫌う昔の人は、「豆富」と書いたり「豆冨」と書いたそうです。

でも、腐ってないのだから、初めから「豆富」にすればよかったではありませんか?

あのねぇ~、実は、日本の豆腐は発酵していないものが普通だけれど、中国には豆腐を発酵させた「臭豆腐」というものがあるのですよ。 バンクーバーのチャイナタウンや、手紙の中で僕が買ったSunriseブランドの「豆腐」を作って売っている店---昔の日本人街(パウウェル・ストリート Powell Street)にある中国人の店では、瓶詰(ビンづ)めにした「臭豆腐」を売っている。 食べ慣れれば平気なんだろうけれど、日本人の鼻には異様な臭いがするのですよ。 だから、僕は一度も買ったことがない。 そのうち話の種に買って食べてみようと思います。 (微笑)

つまり、発酵させ豆腐の方が主流だったので、それで「腐」を使ったのですか?

そうだと思いますよ。 チーズだって発酵させたものでしょう? 豆腐はもともとチーズからアイデアをもらって作ったものだから、中国人は「腐」を使ったのですよ。 たぶん。。。

。。。で、デンマンさんは近くのスーパーマーケットでお豆腐を買ってよく食べるのですか?

最近、毎日のように食べてますよ。

しゃぶしゃぶとかスキヤキにして食べるのですか?

そのような手のかかることはしません。 もっぱら冷奴ですよ。 たまねぎやピーマンを刻んでその上に豆腐をのせて チリ・ガーリック・ソース(hot chili garlic sauce)と醤油をかけて食べるのですよ。 炊き立てのご飯の上にのせて食べるとメチャ旨いのですよ。

辛そうですわね?

確かに、メチャ辛い。 だから、あまりソースはかけません。 醤油の方が大目ですよ。 ところで、『ウィキペディア』を見たら次のように書いてあった。

日本では非常に一般的な食品であり、そのまま調味料をかけて食べられるほか、様々な料理に用いられている。

冷奴や湯豆腐、味噌田楽などのように主要食材になるほか、汁物や鍋料理の具材、料理のベースになる食材として使われるなど、用途は多彩である。

中国では、日本のようにそのまま食べることはしない(少なくとも伝統的ではない)ものの、様々な種類の豆腐と利用の仕方があり、多種多様の料理に使われている。

日本で天明2年(1782年)に刊行された『豆腐百珍』には、100種類の豆腐料理が記述されており、また様々な文学でも親しまれてきた。

日本では、かつて豆腐は行商販売もされており、一般的であった。

行商の豆腐屋はラッパや鐘を鳴らしながら売り歩いていた。

関東地方では、明治時代初期に乗合馬車や鉄道馬車の御者が危険防止のために鳴らしていたものを、ある豆腐屋が「音が『トーフ』と聞こえる」ことに気づき、ラッパを吹きながら売り歩くことを始めたものである。

(tofu003.jpg)

その由来のようにラッパの音は一回に2段階「トーフー」と聞こえるように吹くことが多いが、地域や販売店によっても異なり、1段階のみの場合もある。

関西地方では、豆腐屋はラッパではなく鐘(関東ではアイスクリーム屋が用いていた)を鳴らしていた。

出典: 「豆腐」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

僕は知らなかったのだけれど、味噌田楽というのはコンニャクに味噌をつけて食べるものだとばかり思い込んでいましたよ。

あらっ。。。お豆腐を串に刺して焼いて、その上からお味噌をかけて食べますわよ。

そうらしいねぇ。 中国から豆腐が伝来し、拍子木型に切った豆腐を串刺しにして焼いた料理が生まれた。 その料理の、棒の上に白い豆腐が乗っている様子が高足を行っている田楽法師の姿と似ているので「田楽」の名が付いたと書いてありましたよ。

デンマンさんはお豆腐の田楽を食べたことがないのですか?

ありません。。。今まで一度も豆腐の田楽を食べたことがない。

じゃあ、今度、帰省したときに栃木市の「油伝商店」でご馳走しますわよ。

(tochigi80.jpg)

(tochigi82.gif)

ガイドブックによると、栃木市はなかなか風情のある町のようである。

よし行ってみよう。

上野駅から普通電車に乗車し、途中、小山で乗り換え、栃木駅に向かう。

(tochigi81.jpg)

電車の隣の席では、ふたりの女子高生が大きな声でしゃべっていた。

女子A 「ハウルの動く城ってさぁ、お婆さんになるけど、最終的には女の子になんのね。 でも髪の色は変わらないんだよね、グレー」

女子B 「えービミョー」

という会話。

女子Bの「ビミョー」がなんか可笑しくて、わたしも「ビミョー」って使ってみたくなってしまった。

(中略)

塚田歴史伝説館には、人間そっくりの動きをするハイテクロボットが設置されているが、展示の構成は学園祭みたいでキッチュである。

三味線を弾くおばあさんのロボットがリアルでちょっと怖かった。

売店の人が、

「田楽おいしい店がありますよ」

と教えてくれたので、行ってみることにする。

(dengaku4.jpg)

油伝商店

(dengaku5.jpg)

油伝(あぶでん)味噌という、コクと甘味のある黒い味噌を使った田楽が食べられるというお店は、なんだか歴史がありそう。

(dengaku3.jpg)

店内は観光客らしき人たちで混んでいた。

おばあさんと、その娘さん(60歳くらい)という客と同じテーブルになり、おばあさんに「学生さん?」などと聞かれる。

ふたりは群馬県に住んでいるらしいのだが、ここの田楽が大好きでわざわざ食べにきたのだそう。

わたしはというと、改めてわかったけど、田楽というものがあまり好きではないかも。

甘い味噌がビミョーというか。

だけど、頼んだこんにゃく田楽は全部食べたし、田楽の中では、ここのはかなり美味しいんだと思う。

(dengaku2.jpg)

店を出て、ふたたび自転車で街をぶらぶらしていると、さきほどのおばあさんたちが車でわたしを追いこしながら「お元気でー!」と手を振ってくれた。

お元気で。

きっと、もう会うことはない。 少し切ない気持ちになる。

(赤字はデンマンが強調のため。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

130-132ページ

『47都道府県女ひとりで行ってみよう』

著者: 益田ミリ

2008年6月25日第1刷発行

発行所: 幻冬舎

『味噌がビミョーな田楽』に掲載

(2012年1月19日)

まじっすかァ~。。。小百合さんと一緒に食べる豆腐の田楽なんてぇ、なんだか夢のようだなァ~。。。

デンマンさん! 少し大げさですわよ。

【卑弥子の独り言】

ですってぇ~

あたくしも、お豆腐の田楽が食べたくなってきましたわ。

(dengaku9.jpg)

それにしても、関東でラッパを吹きながらお豆腐を売り歩くなんてぇ、全く知りませんでした。

鐘を鳴らして売るものだとばっかり思っていたのでござ~♪~ますう。

“所変われば品変わる”

ホントにねぇ~。

マジで、そうでござ~♪~ますわよ。

とにかく、次回も、面白い話題が続きそうでござァ~ますう。

どうか、また読みに戻ってきてくださいましね。

では。。。

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

■ 『きれいになったと感じさせる

下着・ランジェリーを見つけませんか?』

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』

■ 『今すぐに役立つホットな情報』

■『夢とロマンの横浜散歩』

■『愛とロマンの小包』

■『下つきだねって言われて…』

■『銀幕の愛』

■『パリの空の下で』

■『愛の進化論』

■『畳の上の水練(2011年3月15日)』

■『軍隊のない国(2011年3月21日)』

■『アナクロニズム(2011年3月27日)』

■ 『愛と詩のレンゲ物語』

こんにちは。ジューンです。

棒の上に白い豆腐が乗っている様子が

高足を行っている田楽法師の姿と似ているので

「田楽」の名が付いたそうです。

面白いですわね。

その田楽から江戸時代になると

「煮込み田楽」が登場します。

上方では具を昆布だしの中で温め、

甘味噌をつけて食べるようになります。

関東では、銚子や野田で醤油の醸造が盛んになりました。

江戸では、かつおだしに醤油や砂糖、みりんを入れた

甘辛い汁で煮込むようになります。

これが「おでん」の登場です。

面白いですわね。

ところで、英語の面白い話を集めました。

時間があったら覗いてみてください。

■ 『あなたのための愉快で面白い英語』

では、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょう。

じゃあね。

0 件のコメント:

コメントを投稿